Cómo matar por amor

Historias de bibliotecas

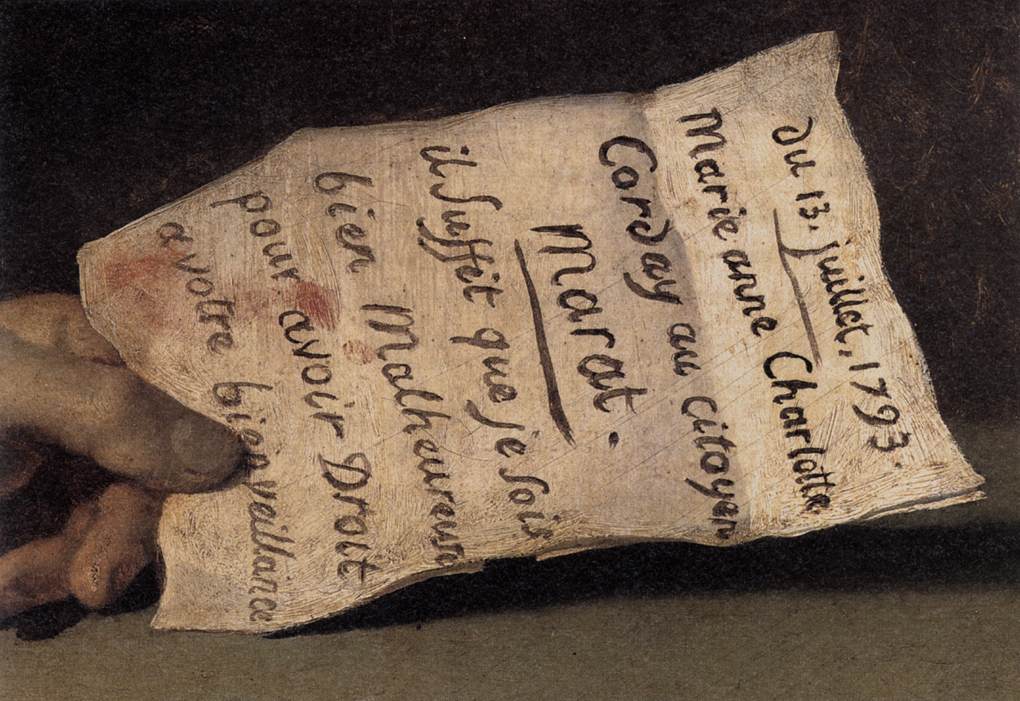

La muerte de Marat, 1793, Musées Royaux de Beaux-Arts, BrusselsOil on canvas, 162 x 128 cms

“Todo está consumado” pensó; y sin embargo, atenta a las lecciones de estilo y retórica de la madre Bernarda, escribió en la carta a su padre “Ya nada importa”. No podía concentrarse y le temblaban un poco las manos. La algazara callejera subía hasta la ventana de su habitación. A pesar de las largas horas de viaje, sabía que no podría dormir pero apoyó la cabeza entre sus manos y entrecerrando los ojos sonrió.

Quizás debido a la muerte prematura de su madre, desde su niñez sintió que su destino se hallaba entrañablemente unido al de las heroínas trágicas de esas piezas de teatro escritas por su bisabuelo Corneille —aunque ella nunca las viera representadas. En el colegio de monjas de Caen había aprendido de memoria pasajes enteros de Las Vidas paralelas de Plutarco. Niña aún, había adivinado los sufrimientos del amor leyendo las poesías inflamadas de Racine y había intuido las paradojas de la justicia recitando los fogosos parlamentos del teatro de Voltaire. Conoció los sentimientos, pero nunca conocería el amor: Henri de Belzunce, sobrino de la abadesa y directora de la escuela de Caen, con los años, había dejado de ser el compañero de juegos de su niñez para convertirse en el amoroso amigo que le enviaba misivas con olor a lirios. Al llegar al pueblo las noticias de la toma de la Bastille, habían bailado y celebrado enlazados. Esa noche bajo los fuegos de artificio, ebrios de libertad, igualdad y fraternidad, Carlota le había concedido un primer y largo beso y había sentido las manos inexpertas de Henri revolotear sobre su blusa de muselina y ella acalorada había reído fuerte y lo había tomado de la mano y habían corrido hacia la plaza mayor de Caen.

Al sueño de la revolución había seguido una pesadilla de terror. Cientos de amigos y conocidos Girondinos habían terminado descabezados por la sangrienta máquina que fue instalada en la plaza principal, en la misma tarima donde poco tiempo atrás la banda del pueblo tocaba las noches de retreta. Otros habían sido transportados en grilletes a las mazmorras de París y nunca más se había sabido de ellos. Una noche bastó para que Henri y todos los soldados de su guarnición fueran devorados por una turba sedienta de sangre. Había aprendido dolorosamente que cualquiera podía ser declarado enemigo de la revolución, bastaba que su nombre fuera mencionado en las listas que se publicaban en todo el país. Los gacetilleros azuzaban las masas analfabetas que se agolpaban en las esquinas y los bares a escuchar las noticias. Para conjurar el peligro de perderse él y toda su familia, su padre compraba sólo la prensa revolucionaria. Carlota leía las páginas como un necrológico y sin esfuerzo alguno, aprendió a reconocer los nombres que firmaban los infamantes artículos: Dantón, Robespierre, Marat.

Al abrir los ojos, vio que la luz iluminaba el lecho de la habitación y supo que habían pasado varias horas. Tomó nuevamente la pluma y esta vez escribió una misiva para él:

la muerte de marat, detalle carta

13 de Julio de 1793, Marie Anne Charlotte Corday, al ciudadano Marat,

Basta que yo sea infeliz para saberme acreedora de su protección.

Al lado de los papeles estaba el cuchillo de destazar que había comprado esta mañana en el Palais Egalité. Lo escondió entre sus ropas como si fuera una obscenidad y salió a la calle. Subió al carruaje que la estaba esperando. No sabía bien como lo haría, pero llegaría a él, lo haría por Henri y, por los miles de Girondinos que aún no habían muerto y que él quería ver desaparecer de la faz de la tierra.

—El editor no recibe. Está enfermo. Respondió Catherine Evrard, la hermana de la amante de Marat. Una mirada fría y recelosa la recorrió de hito en hito.

—Por favor, entréguele esta nota y dígale que tengo nombres. Casi le tembló la voz.

—Un momento. La mujer de manos resecas y sucias desapareció detrás de la puerta.

Unos instantes después, la puerta se abrió, y la misma voz dijo —Pase, pero sea breve. Está muy enfermo.

Era cierto —pensó al verlo—, la sífilis le carcome el cuerpo y ya no soporta las ropas. La sala de baño olía a vinagre y él tenía la cabeza vendada con unos fomentos de mostaza. Carlota sintió asco y pena.

—Dígame, mi bella. Dijo, con voz meliflua a la vez que le tendía una mano escamosa y reseca. —Dígame los nombres, y yo los mandaré a la guillotina en unos días.

Durante el juicio, no supo recordar en qué momento, ni cómo, pero de pronto el cuchillo de destazar cerdos estaba en su mano y en vez de tenderle el papel con los nombres que el asesino esperaba, Charlotte Corday lo estaba hundiendo en el pecho esmirriado de Marat.